Nachtbuch der höchst seltsamen und merkwürdigen Träume

Sammlung der verdächtigen Albträume des Bauunternehmers und Kunstsammlers Bruno Stefanini

(oder wer immer sich für ihn ausgab)

Story: MARKUS ROTTMANN

Illustration: THOMAS OTT

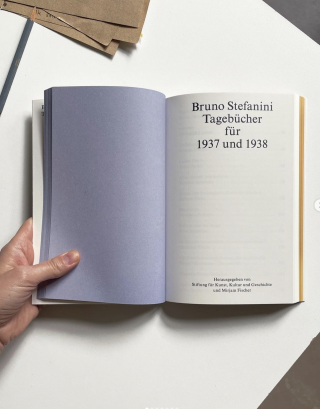

Buch:

Bruno Stefanini

Tagebücher 1937 und 1938

Herausgeber:

SKKG, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte,

MIRJAM FISCHER, mille pages

Mit Beiträgen von:

Franz Dodel, Valentin Groebner, Barbara Piatti, Markus Rottmann/Thomas Ott, Peter Schneider, Charlotte Theile und Vincenzo Todisco

Gestaltung: MARTINA BRASSEL

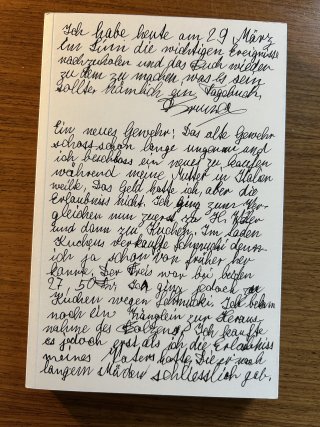

2025 wäre Bruno Stefanini 100 Jahre alt geworden. Der Winterthurer Immobilienbesitzer und manischer Sammler von Kunst und Kulturgütern führte ein öffentlichkeitsscheues Leben. Nach seinem Tod wurde eine Sammlung entdeckt, die über 100'000 Objekte umfasst – gelagert und verteilt in überquellenden Schubladen, feuchten Gewölben und vergessenen Archiven. Die von Bruno Stefanini gegründete Stiftung SKKG sichtet, schützt, pflegt und kuratiert das umfangreiche Erbe Bruno Stefaninis und macht es zugänglich durch engagierte Vermittlungsarbeit. Sie hat diverse Bücher und Publikationen initiiert, der Dokumentarfilm «Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini» von THOMAS HAEMMERLI eröffnet die SOLOTHURNER FILMTAGE 2025.

DIE GESCHICHTE EINES BUCHES, DAS ES NICHT GIBT

DISCLAIMER Die folgende Geschichte ist fiktiv. Wir, die Autoren, distanzieren uns von jedem Wahrheitsgehalt, sei er noch so hochprozentig. Wir weisen aber darauf hin, dass die besten Gerüchte einen wahren Kern haben, und über Bruno Stefanini kursieren grandiose Storys. Die meisten sind zu gut, als dass sie nicht weitererzählt würden. Doch damit nicht genug. Es wird hinzugedichtet, bis die Stadtlegende perfekt ist, bis bald keiner mehr weiss, was an ihr dran ist. Findet sich die Wahrheit in den Tagebüchern des jungen Stefanini? Oder findet sie sich im Nachtjournal seiner Träume, einem Buch, das er ebenfalls geschrieben haben soll, das aber selbst nur ein Gerücht ist? Einem Geist wie Bruno Stefanini nähert man sich am besten mit einer Legende über seine Legende. Sollte man sie glauben? Nein. Könnte sie wahr sein? Absolut.

Die Geschichte eines Buches, das es nicht gibt.

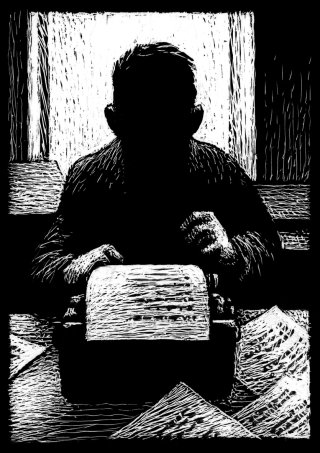

Von Markus Rottmann, Thomas Ott

In Winterthur hatte jeder seine Story zu Stefanini. Eine Zeitlang auch zu seinem Nachtbuch. Es hiess, Bruno Stefanini habe es geschrieben, um darin wichtige Träume festzuhalten, solche, die ihm unerklärlich waren, die er immer wieder hatte, über die er sich wunderte, oder die er einfach loswerden wollte. Es hiess, er habe absichtlich vergessen, wo er seine Traumnotizen abgelegt hatte. Man sagte auch, ein Obdachloser solle ein Nachtbuch der höchst seltsamen und merkwürdigen Träume aus einem Altpapierbündel gezupft haben. Wo Stefanini draufstand, konnte vielleicht was rausspringen. Das Buch sei dann lange auf dem Kühlschrank einer illegalen Bar gestanden. Von dort soll es für ein paar Scheine verschwunden sein. Als es wieder auftauchte, gab es plötzlich Teil eins und Teil zwei. Dann kam ein drittes. Die Rede war, es gebe jemanden, der diese Nachtbücher, echt oder gefälscht, unbesehen kaufe. Der Verdacht lag nahe, dass sich immer mehr Schreiberlinge einen Spass daraus machten, laufend neue Träume in Umlauf zu bringen. Eine Stadt schreibt ihren Stefanini. Manche dieser Nachtbücher waren nur Sammlungen herausgerissener Seiten, getippt mit einer Schreibmaschine, deren Anschlag vielleicht Aufschluss hätte geben können, wer ihr Urheber war. Diese losen Blätter sahen aus wie Originale. Aber Originale wovon? Viele Träume lasen sich so gut, die konnten nur von Stefanini sein. Oder sie konnten nur die erfundenen sein. Neuere Nachtbuchseiten ähnelten vorangegangenen. Dann machte wieder ziemlich phantastisches Zeug die Runde. Die Anarchistische Bibliothek, ein Kollektiv der Hausbesetzerszene, soll die gesammelten Träume als Taschenbuch herausgegeben haben. Eine Würdigung von unerwarteter Seite. Die Auflage verschwand aber so plötzlich wie ihre Ankündigung. Das Nachtbuch der höchst seltsamen und merkwürdigen Träumeexistierte, weil man immer wieder davon sprach. Wie ein Gerücht, das Papier wird. Es verschwand, wie es entstand.

VORWORT

Nachtbuch der höchst seltsamen und merkwürdigen Träume

Von

Bruno Stefanini

(oder wer immer sich für ihn ausgab)

Grosse Männer haben grosse Träume

Kindheit und Träume, darin sollen Schlüssel liegen, die alles aufschliessen. So sagt man doch. Wer die finde, verstehe alles. Ich habe mich nie lange mit Suchen aufgehalten. Einige Nachtgespinste waren so sonderbar, die musste ich festhalten, um sie loszuwerden. Es gab Träume, die waren längst beiseite geräumt, vergessen, und dann standen sie eines Tages wieder in meinem Kopf. Wie ein Springteufel, dem ein bestimmter Moment die Klappe löst. Du öffnest auf dem Dachboden eine Tür und weisst, hier war ich schon einmal. Ein paar der eigenartigeren Träume sind mir oft gekommen, ohne dass ich wusste, wohin mit ihnen. Andere habe ich nur einmal geträumt, aber ich sage es deutlich, das hat gereicht. Grosse Männer haben grosse Träume, und mit grossen Träumen kommen grosse Albträume. In diesem Buch stecken 50 Franken im Umschlag. Das ist der Finderlohn. Für den, der es verbrennt.

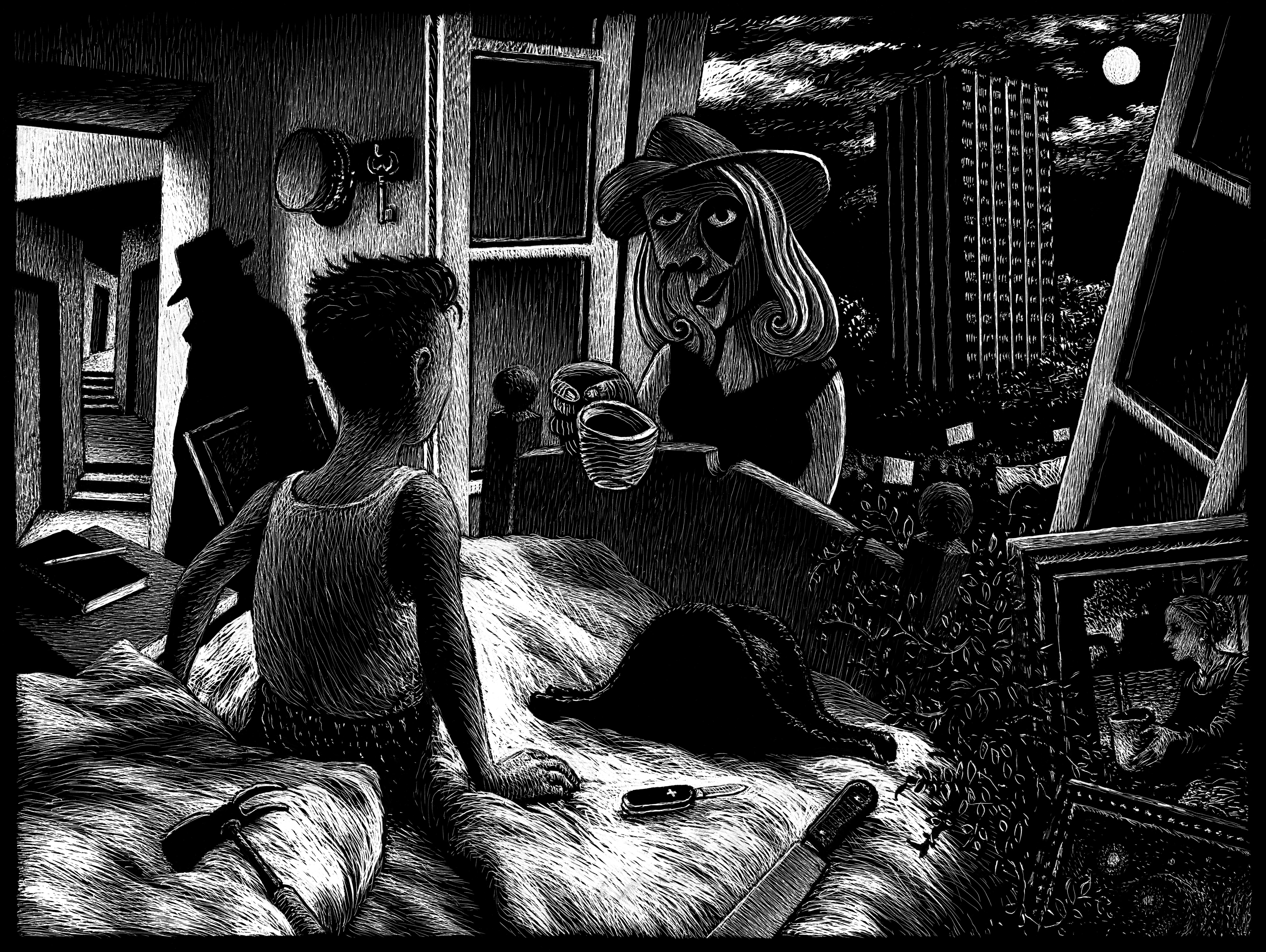

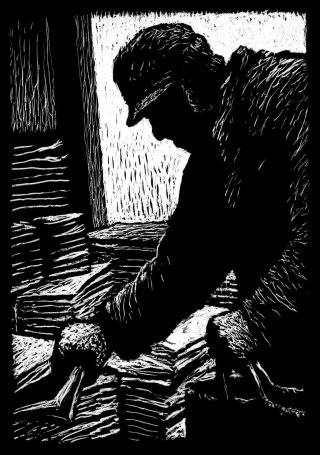

DER TRAUM VOM EWIGEN KAMPF

Eigentlich schöne Blumen hier. Leider alles verreckt unter grossblättrigen Wichtigtuern und glanzlosem Kraut, ausgefranst auf beiden Seiten, fern jeder Klasse, kein schöner Farn. Ich schneide und stutze im Akkord, doch kaum bin ich fertig, schiesst’s hinter meinem Rücken wieder auf, wächst über meinen Kopf, packt feine Hochstängler und beugt sie nach unten. Eine Machete sollte ich haben, ein Königreich für eine Machete, aber in diesem grausamen Traum kämpfe ich mit kleiner Harke gegen das Geschling. Alles würgt’s ab, hochfliegende Blüten ringt es zu Boden. Aus den Schatten ranken biedere Kletterhortensien und ringen nieder, was nach der Sonne strebt. Ein trauriges Buschwerk. Meine Gartenharke saust nieder, schlägt in staubige Lianen und platzende Stängel, unermüdlich geht’s im Kampf kriechender Günsel gegen blühende Orchidee. Drei Ameisen zerreissen einen Schmetterling. Als mir das träumte, war ich noch ein Kind, meine Gedanken dazu vage, wenn überhaupt. Doch spürte ich, dass dieser Garten, dass sein treibendes Unwesen ein Ende haben musste. Also haute ich weiter, arbeitete ich mich voran (wo war mein Sackmesser?, ein Servilla wär’ jetzt auch nicht schlecht), und weiter hinein, oder hinaus, wie konnte ich das wissen? Ich gärtnerte einen Dschungel nieder. Mir fiel auf, dass ich trotz körperlicher Anstrengung fror. In dieser grünen Hölle dampften keine Schwaden, fiel kein warmer Regen, das war so gar nicht, wie ich mir tropischen Urwald vorstellte. Diese Wildnis war trocken, kühl, und über allem stand ein grauer Himmel, den ich durchs Dickicht erblickte. Weiter, Stefanini. Ich war zehn, elf, neun Jahre alt. Wenig wusste ich, was mich erwartete. Dafür war das Staunen umso grösser. Denn anders als in den Träumen vom quälenden Stillstand wurde das Gestrüpp lichter, je wütender ich es bearbeitete, der Blättervorhang öffnete sich, ein paar Hiebe noch, ich riss mit blossen Händen die letzten Schlingen von jungen Zweigen und blickte erstaunt in eine Landschaft hinaus. In der Ferne erkannte ich Dörfer, Strassen, bäuerliche Siedlungen, ein paar Wälder. Doch viel eigentümlicher war, von wie hoch oben ich hinabblickte, als wäre ich in den Wolken. Weit lehnte ich mich über die steinerne Brüstung, die diesen Dschungel im Viereck umfasste. Ich war auf einem Turm, der den wuchernden Garten wie eine Frisur in seinen Zinnen trug. Mein Blick schweifte in die Ferne, dann fiel er steil nach unten, und jetzt sah ich es, ich stand auf einem Hausdach. Ein flaches Hausdach, man stelle sich vor! Dieses turmhohe Haus war mir das Seltsamste in diesem Traum. Wer lebte darin, eine Stadt? Was hatte dieser Block, wie vom Himmel gefallen, in der Landschaft zu suchen? Erst viel später erkannte ich seine Form und Gestalt, denn viele Jahre danach, im Mannesalter stand ich wieder dort oben, nicht mehr in kurzen Hosen, diesmal in Hut und Mantel, und da kam er mir wieder in den Sinn, dieser Traum, dieser nächtliche Bote aus kommender Zeit, der eigentlich gar nicht hatte sein können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Harke als Kind schon so geträumt habe oder ob sie sich nachträglich in die Erinnerung geschlichen hat, aber der Traum erschien mir wieder klar und deutlich und schauerlich. Sehr viele Jahre später, als ich wirklich mit einer Harke auf dem Sulzer-Hochhaus umherging, um dem kräftig spriessenden Unkraut erneut Herr zu werden.

Biografischer Hinweis

Bruno Stefanini träumt als Kind ein Ereignis, das im Erwachsenenalter eintreffen wird. Der Knabe hat eine Vision, die ihn später einholt. Sein verzweifelter Kampf gegen das Gestrüpp und Geschling kann als Stefaninis ewiger Kampf gegen Kleingeister, Verhinderer und Bürokratie gedeutet werden. Gewisse Ausdrücke, wie «Servilla» für Cervelat, scheinen direkt den Tagebüchern der Kindheit entnommen. Bemerkenswert ist Stefaninis Staunen über das Hochhaus, das dem Kind wie ein mittelalterlicher Turm oder ein futuristisches Objekt erscheint. Von oben blickt er hinaus auf die dörflich geprägte Schweiz seiner Kindheit, eine Landschaft, die Stefanini und andere Baupioniere umgestalten werden. Das Ende des Traums referenziert auf das Sulzer-Hochhaus, das Bruno Stefanini gekauft hat, um es vor dem Abriss zu retten. Es stand jahrelang leer und verwahrloste zum «Geisterhochhaus», auf dessen Dach dann wirklich der Hausherr Bruno Stefanini gesehen wurde, wie er Unkraut jätete. (Nach einer spektakulären Hausbesetzung, wie sie die Schweiz noch nicht gesehen hatte, soll Bruno Stefanini sogar im Keller des Hochhauses auf einem Feldbett geschlafen haben, mit Pistole unter dem Kissen. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht ein anderer Traum.)

DER TRAUM VON DER VERHÄNGNISVOLLEN AFFÄRE

Ich habe nichts getrunken. Wirklich, ich habe nichts getrunken. Oder etwa doch? Ich schiele auf meine Kaffeetasse. Die Dame folgt meinem Blick, aber irgendwie auch nicht. Ich weiss nie, wohin die gerade schaut. Nach vorne, nach oben? Blickt sie an mir herab? Nein, direkt in meine Augen. Sie schafft es, dass ich mich beobachtet und nicht beachtet fühle. Sie spricht von den Frauen in Paris. Ich lächle höflich, obschon ihr die Gesichtszüge entgleiten. Muss ich sie darauf hinweisen? Ich kann kaum hinsehen. Sie deformiert. Die Falten ihres Sommerkleids wandern auf ihre Arme, messerscharf brechende Klüfte, ihr Kopf ein Haufen geometrischer Formen. Geometrie der Lust, klingt nach Henry Miller ... Ich sehe sie von vorne, von der Seite, von hinten und alles zugleich, es ist erschöpfend. Nun schiebt sich ihr roter Mund gespensterhaft nach links, während sie von ausgelassenen Soiréen berichtet, ihr rechtes Auge schwebt ausserhalb des Gesichts wie ein Trabant über der tanzenden Zigarettenspitze. Sie raucht. Hat sie doch vorhin nicht. Weiterlächeln, Stefanini. Sie sagt, Paris ist das Leben, und das Leben ist Paris. Eine Tollerei, eine ausgelassene Kreuzfahrt in die Welt, wie sie morgen sein wird. Was für ein Aufbruch. Ich muss sehen, wie ich aus diesem Karneval wieder rauskomme. Bedienung! Claire, heute arbeitet doch Claire im Service. Irgendein dringender Termin kommt mir schon noch in den Sinn. Fräulein! Zahlen, bitte! Dabei hatte alles so nett begonnen. Eine reizende Bekanntschaft, ein frühlingshafter Nachmittag, ein unschuldiger Plausch auf der Café-Terrasse. Schon zu Beginn kam sie mir mit modernen Ansichten, muss ich schon sagen, diese Madame. Aber dann so etwas?! Auf was für ein Abenteuer habe ich mich da eingelassen. Das Weibsbild redet und redet, aber nicht mit mir. Ein formloses Antlitz, das allein zu sich selbst spricht. Das Ärgerlichste an diesem Traum jedoch ist, dass ich mich später in einem Gespräch an ihn erinnerte und von mir gab, ich hätte keine Lust, mit solchen Picasso-Mädchen auf einen Kaffee zu gehen, nicht einmal, wenn sie mich einladen würden. Das hat dann die Runde gemacht und wurde immer mal wieder rausgeholt, später, als ich «der grosse Kunstsammler Stefanini» geworden war. Wenn die nur gesehen hätten, wie sich ihre Nase verformte! Von all den Frauenporträts, die ich geliebt habe, muss mir ausgerechnet dieses kubistische Albtraumbild erscheinen. Wenn ich Pech habe, schreibt diesen Ausspruch noch jemand in meine Biografie.

Biografischer Hinweis

Wer nur den geheimnisvollen Multimillionär gekannt hat, der zerzaust und in abgetragener Kleidung durch die Gassen der Altstadt schlich, den mag es überraschen, dass der junge Herr Stefanini ein echter Lebemann gewesen war. «Bruno Stefanini war die schillerndste Figur im Winterthur der Nachkriegszeit», erinnert sich eine Weggefährtin. Mit seinem silbernen 365er-Porsche Cabriolet sah man ihn morgens durch die Altstadt rauschen, nicht selten sogar, wie er sich am Steuer noch schnell rasierte. Legendär auch seine Bootspartys mit illustren Gästen auf dem Bodensee. Stets im Mittelpunkt: der trinkfeste Bootsherr. Als Kunstsammler und Freund der Damenwelt blieb er Traditionalist. Moderne Ansichten waren nicht die seinen. Und wie im Traum befürchtet, landete das Originalzitat über die «Picasso-Mädchen» in der von Miguel Garcia verfassten Biografie Bruno Stefanini – Ein Jäger und Sammler von hohen Idealen.

DER TRAUM VOM GEWICHT DES ABENDLANDES

Was für ein Tag. Aber jetzt bin ich allein. Keine Störungen mehr, keine Telefonanrufe, keine Handwerker, Verwalter, keine Geldforderungen, leckenden Heizungen, unzufriedenen Stadträte. Jetzt ist da nur noch das Bett. Heute ist es endlich gekommen. Napoleons Totenbett. Das echte, das historische, das beglaubigte Totenbett Napoleon Bonapartes. Ich spüre, noch während ich hier schreibe, wie mich seine Aura umfängt. Das Deckenlicht habe ich nicht angedreht, so sehe ich es im Halbdunkel vor mir, im hinteren Teil des Zimmers. Ich wage kaum, mich hinzubegeben. Ein Schauer durchfährt mich. In Wirklichkeit verlief die Anlieferung, die Übergabe, also der Moment, da ich ihm endlich gegenüberstand, ganz anders, doch das hier, in diesem Traum, das war, wie es hätte sein sollen. Langsam nähere ich mich. Es ist ein gewöhnliches Bett seiner Epoche, nichts Besonderes, wäre da nicht der historische Abdruck, natürlich unsichtbar. Ich überlege, eine Kerze anzuzünden, aber das ist dann doch zu viel der Stimmung. Diese Bettstatt ist wahrlich nicht das erste Objekt, das Napoleons Hände und meine berühren. Ich besitze die Teller, aus denen er bei Waterloo gegessen hat, und was weiss ich noch alles. Draussen sinkt die Nacht, und niemand weiss, wo ich bin. Da öffnet sich hinter mir eine Tür, ein Luftzug streicht über meinen Nacken. Ich drehe mich um, und trotz meines Entsetzens bleibe ich gefasst. Napoleon Bonaparte, General der Ersten Republik, Erster Konsul Frankreichs und Kaiser aller Franzosen, erscheint mir in dieser Bude unterm Dach. Wahrhaftig, er ist es. Müde sieht er aus. Abgekämpft. Seine Stiefel schreiten übers alte Parkett. Ich schlucke leer, senke mein Haupt, aber wie er vor mir stehenbleibt, richte ich mich auf, reisse mich zusammen, ich will, ich muss mich der Begegnung würdig erweisen. Seine Augen sehen in meine, scheinen etwas zu suchen. Kneift er mich gleich in die Wange? Offizier Stefanini, Hauptmann, 1500 Tage Aktivdienst. Napoleon legt seine Hand schwer auf meine Schulter und hält meinen Blick fest. Dann wendet er sich ab, schlurft zu seinem Bett und entledigt sich des blauen Uniformrocks. Ich helfe ihm nicht mit den Stiefeln. Bedächtig legt sich der Feldherr hin. Die Welt da draussen, nichts geht ihn noch etwas an. Ausser sein Bett. Erst jetzt bemerke ich den Zweispitzhut in meinen Händen. Ohne zu überlegen, setze ich ihn auf und drehe ihn in seitliche Position, damit ich in den Schlachten besser erkannt werde. Der Hut passt, ist weder zu gross noch zu klein. In Ermangelung eines Spiegels trete ich ans dunkle Fenster. Noch einmal blicke ich zurück, der Feldherr liegt schlummernd, als halte er ein Schläfchen am Abend seiner Pflichten. Und ich? Ich stehe mit zentnerschwerem Hut am Fenster und blicke hinaus in die Schweiz, ein paar Wohnblöcke, ein langweiliger Mond und das ganze Gewicht der Geschichte auf dem Kopf. Wissend, ich kann es tragen.

Biografischer Hinweis

Tatsächlich besass Bruno Stefanini das Totenbett Napoleon Bonapartes. Seine immense Sammelleidenschaft galt auch Reliquien historischer Persönlichkeiten: von den Tagebüchern Goethes, über die Spielzeugkriegsschiffe Kaiser Wilhelms II. bis zum Kinderschemel Albert Ankers. Von Kaiserin «Sisi» besass er Reitkostüm, Peitsche und einen Milchzahn, von Winston Churchill den Dienstwagen. Doch Napoleon Bonaparte hatte es Stefanini besonders angetan. Von ihm ergatterte er Hunderte Alltagsgegenstände, wie die erwähnten Teller, aus denen der Feldherr bei der Schlacht von Waterloo gegessen hatte und natürlich den berühmten Zweispitz, den er im Traum aufgesetzt bekommt. Seine gesammelten Napoleonica plante Stefanini auf seinem Schloss Salenstein auszustellen, das ein Napoleon-Museum werden sollte. Dem Geist Napoleons tritt Stefanini im Traum als glühender Militarist und Aktivdienstler gegenüber. Als Sammler spürte er eine Verantwortung für das Abendland und machte es sich zur Aufgabe, dessen Kunst, Kultur und Geschichte, und alles, was er dafür als repräsentativ erachtete, für kommende Generationen zu bewahren.

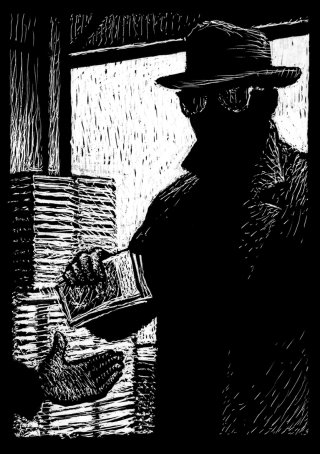

DER TRAUM VOM GROSSEN GEGNER

Frau Bösiger kehrt auf ihren Platz zurück. Sie setzt sich neben mich, fragt sofort: «Und, hast du gesehen, wer das war?» Ich schweige. Ja, ich habe ihn gesehen, diesen Kerl. Frech hat er sich umgedreht, meinen Blick gesucht und gefunden, eine Visage wie aus dem französischen Kriminalfilm. Er hat nicht gesprochen, langsam hat er die Hand gehoben und wie in Zeitlupe an seine Hutkrempe getippt. Im Traum trage auch ich einen Hut, habe ihn mir zum bitteren Ende dieser Veranstaltung, dieser Auktion, dieses Duells wieder aufgesetzt, doch den Gruss erwidere ich nicht. Diesen Sieg überlasse ich ihm nicht auch noch. Frau Bösiger insistiert: «Hast du den gekannt?» Der Blocher war’s schon mal nicht, auch nicht der Schmidheiny. Das Bauernmädchen im Sommerkleid nimmt jetzt ein anderer mit nach Hause. Ich bleibe zurück, mein Traumbild friert ein beim Anblick des Mannes mit dem Borsalino. Noch immer frage ich mich, was sein Gruss zu bedeuten hatte. Hohn? Herablassung? Eine Warnung?

Begonnen hatte es wie so viele Auktionen, seit ich die Kunst ernsthaft und mit allen Mitteln verfolge. Nur etwas war anders. Als wir im Traum bei Sotheby’s erschienen, sahen Frau Bösiger und ich unsere gewohnten Plätze besetzt. Wir liessen uns in der zweiten Reihe nieder, auch gut. Es ging heute um nichts Spektakuläres, die Auktion bot einige, wie ich finde unterschätzte Naturalisten, durchsetzt mit wenigen Glanzlichtern mittlerer Güte, auch ein paar Skizzen vom Hodler waren dabei, ein später Anker, überteuertes Zeug, aber wir sind ja selbst schuld, auf jeden Fall zu hochpreisig, trotzdem wichtig für den gewissenhaften Sammler. Um mich herum sassen ein paar mir bekannte Gesichter, aber auch die üblichen Wichtigtuer, Auktionstouristen, Hobbysammler. Ab hier vermischen sich die Traumbilder, die heraufziehenden Erinnerungen, ich kann die Auktionen kaum mehr auseinanderhalten, die ungezählten Termine, die ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe, die zwar lustvoll waren, aber meine Agenda doch über Gebühr belastet haben. Wir ersteigern fast wöchentlich und kaufen fast täglich etwas, das werden wir demnächst mal bearbeiten müssen. Doch zuerst und zuallervorderst die Museumsprojekte. Die Lose flogen vorbei, ich machte ein paar gute Schnäppchen, Landschaften, deren Wert, da war ich mir sicher, in ein paar Jahren ganz anders dastehen würde. Und dann Los 47. Das Mädchen. Es lehnte an einem Brunnen, die Augen leicht abgewandt, scheu und in der Sommersonne beinahe verglühend. Als wäre der Nachmittag nicht schon in heller Hitze, mischte sich ein leuchtendes Weiss in mal sanftem, mal kräftigem Farbauftrag in die sonst realistische Darstellung und dominierte sie von oben herab, fiel auf alles, was schutzlos blieb. Ein seltsames Motiv, ein untypisches Gemälde von kleinem Format, vielleicht deshalb so weit hinten. Im Katalog hatte ich es überblättert, es war mir nicht aufgefallen, aber nun durchfuhr mich aus diesem wolkenlosen, viel zu blauen Himmel die Gewissheit. Ich musste es haben. Desinteressiert setzte ich ein Gebot, beiläufig wie der alte Fuchs um den Hühnerstall schleichend, ich weiss doch, wie sie mich alle beobachten. Ich machte den Hauch einer Andeutung, selbst für das suchende Auge des Auktionators beinah zu übersehen, ein kleiner Wink nur, doch das war alles gar nicht nötig. Blitzartig schoss in der ersten Reihe eine Hand in die Höhe und überbot mich um einen schockierenden Betrag. Die Sonne stach unbarmherzig auf das Landmädchen herab, auf seine blonden Locken, die auf blosse Schultern fielen, sie umspielten. Ihre Hand verharrte zögernd, gefüllt mit kühlem Brunnenwasser schwebte sie vor ihrem Mund, die Tropfen funkelten. Ich hob sofort meinen Arm. Der andere hob den Arm. Frau Bösiger sah mich an und klappte ihre Handtasche auf. Jetzt begann ein Bietergefecht, wie ich es lange nicht mehr erlebt hatte. Das alte Schlachtross erhob sein Haupt, die Säbel rasselten, Pulverdampf, kein Taktieren mehr, es ging Schlag auf Schlag. Wer war dieser andere? Wir hatten die Zehntausende schnell hinter uns. Ein Raunen schwoll zum Rauschen, der Saal musste wiederholt ermahnt werden, das Sommerkleid flatterte im aufkommenden Wind. Mir war, als bewegte es sich wirklich. Was träumte ich hier? Was wollte der Saalbieter? Wie sehr willst du es, Stefanini? Ich ging auf alles, bewegte mich jenseits meiner Gewohnheiten. Aber meine Hand schien mit einem unsichtbaren Faden mit jener des unbekannten Bieters verbunden zu sein. Hob ich meine, hob er seine. Nicht ein einziges Mal drehte er sich um. Wieder hob ich meine Hand, ich hörte die Zahlen schon gar nicht mehr. Der Auktionator machte einen Kommentar, aber was wusste der schon. Aus dem Schatten der Holzscheune trat nun, vom sich kühlenden Mädchen unbemerkt, eine Gestalt. Eine städtische Figur im ländlichen Idyll. Sie wirkte nicht feindlich, doch passte sie nicht ins Tableau. Ich erkannte in ihr den unauffällig gekleideten Bieter aus der ersten Reihe. Sein Anzug fiel weich und sass doch perfekt, er trug ein blütenweisses Hemd, frisch gestärkt blitzte es in der Nachmittagssonne, gegen die ihn der Hut mit weicher Krempe schützte. Was hatte der im Gemälde zu suchen? Langsam, sehr langsam zog der Mann ein Papier aus der Sakkotasche, faltete einen Plan auf und studierte die Umgebung. Andere Schattenmänner tauchten auf, stellten sich neben ihn. Sie zeigten auf Gebäude, Stallungen und den Brunnen.

Der Hammer sauste nieder. Weg war das Sommerkleid. Frau Bösigers Stuhl neben mir stand leer. Ich starrte auf den Rücken des Bieters in der ersten Reihe. Im Saal eine Stimmung, als würden sie gleich applaudieren. Da wandte sich der unbekannte Bieter zum Auktionator, machte ihm ein Zeichen und drehte sich weiter um, drehte sich auf seinem Stuhl nach hinten und zeigte sich mir, aber ich verstand nicht. Diese Brille, die steil nach oben ragenden Augenbrauen, das noch dichte, weisse Haar, Kinn, Nase, es war, als ob, ... Ich blickte in mein eigenes Gesicht. Da vorne sass der Mann, um den sich wieder einmal alles gedreht hatte. Ich sah in die triumphierenden Augen von Bruno Stefanini, sah seine Freude, seine Genugtuung, er war es, der mir das Bauernmädchen weggeschnappt hatte. Da vorne sass ich selbst! Wieder fragt Frau Bösiger: «Und, hast du den Bieter gekannt?»

Biografischer Hinweis

In den Jahren seines Kaufrausches begegnete man Bruno Stefanini auf so vielen Kunstauktionen, dass die Vorstellung, er treffe auf sich selbst, zwar surreal, aber nicht abwegig erscheint. In 35 Jahren erstand Stefanini durchschnittlich jeden Tag ein Kunstwerk. Die mehr als 100 000 historischen Objekte nicht mitgezählt. Auf die Auktionen bereitete er sich vor wie der gewiefte Geschäftsmann, der er war. In seinem Nachlass finden sich Tausende Auktionskataloge, die er minutiös studiert hat, auf der Jagd nach Schnäppchen und Wertsteigerung. Unter den Industriellen und Wirtschaftsführern seiner Generation galt der Aufbau einer Kunstsammlung als Prestigeprojekt, das natürlich zum Konkurrenzkampf werden musste. Dabei entwickelte ihr Wettstreit einen Markt, in dem die Preise gewisser Künstler in die Höhe schnellten. Eine ähnliche Dynamik, wie sie Stefanini und andere Baupioniere zuvor schon im Schweizer Immobilienmarkt ausgelöst hatten. Die Millionäre – und Stefanini ganz besonders – interessierten sich für das nationale Kunstschaffen; sie fanden Erbauung in einem heilen, ländlichen Bild der Schweiz. Ein Bild, notabene, das Bauunternehmer wie Bruno Stefanini nachhaltig umgestaltet haben, indem sie Bauernhäuser mit Wohnblocks und Dorfkerne durch Shoppingmeilen ersetzten. Die Schattenmänner im Gemälde können unschwer als Selbstbildnisse gedeutet werden. Im Traum möchte Bruno Stefanini das Bauernmädchen – er nannte Lieblingsgemälde gerne «seine Meitli» – beschützen, so wie er in seinen Museumsprojekten die Glorie des Abendlandes schützen wollte. Vielsagend ist auch der Auftritt von Frau Bösiger, seiner langjährigen Sekretärin, Vertrauensperson und der wohl wichtigsten Frau seines Lebens. Selbst im Traum spielt sie die Rolle der Randfigur, die sie nie war.

DER TRAUM, WIE ICH DAS REDUIT GEKAUFT HABE

Was habe ich getan?! Eine wilde Energie erfasst und durchströmt mich, lässt mich erschauern – oder ist es die Kälte hier unten? Ich zittere vibriere vor Aufbruchsstimmung. Meine Gedanken rasen, überschlagen sich, die genialen Ideen stürzen nur so auf mich herab, reissen mich fort. Da ist es wieder, dieses berauschende Gefühl von Euphorie und Panik, die untrüglichen Boten apokalyptischen Reiter am Vorabend grosser Triumphe oder glorreicher Katastrophen. Es verschlüge einem den Atem, hätte man nicht schon einen Kloss im Hals. Der General überreicht mir mit ernster Miene den Schlüssel, er bemüht sich um Feierlichkeit, wirkt aber gleich darauf wie ein erleichterter Hausmeister. Seine Epauletten schimmern im Schein der tausendfachen Neonröhren, wie herrlich müssen in dieser riesigen Halle die Hundertschaften schwarzpolierter Soldatenstiefel geklungen haben, hier unten, tief im Herzen der Schweiz. Heute bleibt uns nur noch das elektrisierende Geräusch beim Aufflammen des Neonlichts, das auf ein Schalterkippen wie ein greller Geist durch den historischen Raum fährt. Die Zähne des Generals sind dunkelgelb. Sein Atem ist sichtbar und riecht nach der längst verrauchten Brissago. «Herr Stefanini, ich hoffe, sie sind sich bewusst, ...» Aber ich höre gar nicht hin. In Gedanken bin ich bei meiner Ergriffenheit und dem gähnenden Loch, das sich vor mir auftut, das nach mir greift, ein Loch, das noch grösser ist als jenes, in dem wir uns gerade befinden.

ICH HABE DAS REDUIT GEKAUFT!!!

Mehrere und endlose Treppen haben uns hier herabgeführt. Betonschwere Schutztore schwangen in überraschend gut geölten Angeln, jeder Gang führte in einen weiteren, schweigend marschierten wir immer tiefer ins Labyrinth, vorbei an Orientierungstafeln und Schaltplänen für den Ernstfall, der, wenn überhaupt, perfekt organisiert eintreten würde. Allein der Unterhalt des Festungskomplexes wird Millionen verschlingen, das ist schon mal klar. Die Stiftung wird es tragen müssen, das schaffen wir auch noch, wird halt ein Chrampf, aber was für ein grandioser, und was für ein grandioser Rahmen für mein Museum. Hier ist genügend Platz. Hier hinein kommen meine Schätze, im gut bewehrten Bunker wird die Kultur des Abendlandes zu liegen kommen, geschützt gegen jede Bedrohung von aussen, vollständig versammelt und ausgestellt für die Nachwelt. Lass jetzt keine Zweifel mehr aufkommen, Bruno. Ich schlucke. Ich schlucke noch einmal. Der Schlüssel in meiner Hand wiegt schwer. Seltsamerweise handelt es sich um einen Hohlschlüssel aus Messing mit einem bemerkenswert gearbeiteten Bart und verschnörkelter Reide oben am Hohldorn. Ein Schmuckstück, gemacht für eine alte Truhe voller Erinnerungen. Die Tür, zu die er passt, liegt irgendwo weit über mir. Aber wo ist jetzt der General hin? Na, egal, ich werde den Rückweg schon finden. Ich gehe los, folge dem Hall meiner Schritte in die Dunkelheit und zum nächsten Lichtschalter. Praktischerweise könnte man meine Sammlung mit Zugwaggons in diesen Teil des Réduits einfahren, es soll einen entsprechend getarnten Zugangsstollen geben. Endlich Raum! ... und Räume für alles, und alles muss katalogisiert werden, damit man dieses Alles auch wiederfindet, aber jetzt grad geht’s mir eher darum, wie man wieder hinausfindet. Durch eine Metalltüre gelange ich in eine Werkstätte für Haubitzen, später stehe ich in einem Operationssaal, der wiederum durch einen langen Tunnel mit einem Mannschaftraum verbunden ist. Ich mag jetzt gar nicht alles aufnotieren, aber die kilometerlangen Spindreihen muss ich noch erwähnen. Etwas verstohlen öffne ich eine dieser Garderoben und auf meine Schuhe ergiesst sich eine Flut von vergilbten Fotografien mit Freundinnen, Ehefrauen, Bauernhöfen, Taufkindlein, Autos vor Garagen und freizügigen Möchtegern-Freundinnen. Mit beiden Händen schaufle ich den Haufen hastig wieder zurück und eile weiter. Jetzt müsste doch langsam mal wieder ein Lift oder ein Aufgang kommen, stattdessen eine Lastwagengarage, schöne Lastwagen, die Haubitzen waren schon toll, aber die schlafenden Lastwagen haben auch etwas. Endlich finde ich einen Paternoster, der mich nach oben trägt. Eine steile Treppe führt weiter, es wird jetzt enger, ich bin mir sicher, dass wir nicht von hier gekommen sind, dass mich der General woanders empfangen hat, aber bevor man mich als Skelett in meine eigene Sammlung einfügt, bin ich um jeden Ausgang froh, der mich zurück ans Tageslicht bringt. Seitlich schiebe ich mich an einer Kanone vorbei und entriegle die eiserne Scharte, Rost und Staub rieseln herab, ich staune, dass sich das verwitterte Metall überhaupt öffnen lässt, doch jetzt blicke ich hinaus in ein verlassenes Bergtal, kein Murmel, kein Bock weit und breit, ich lege meine Hand auf die scharfe Kante, hier könnte ich mich ins Freie zwängen. Doch, das ginge. Draussen kommt nun ein leichter Wind auf, jede Eile weicht aus mir, die abgestandene Luft mischt sich mit der heraufziehenden Brise. Es gibt so Träume, die möchte man behalten, sie immer wieder haben, zumindest diesen einen Augenblick an der Kanonenschiessscharte meines bald schon mächtigsten Museums für eine Welt, wie sie einmal gewesen ist. Hier drin wäre sie sicher vor allem, was kommen mag. Ich wärme mich noch etwas an diesem Gedanken, bis sich ein anderer davorschiebt und meinen Ausblick mit einer störenden Erkenntnis verstellt: Ich kann doch keine Objekte ins Réduit stellen! Das Réduit selbst ist übervoll mit Originalen aus der bedeutendsten Epoche Schweizer Militärgeschichte, jede Funkanlage, jede Spinnwebe, die Offiziersräume und unterirdischen Bäckereien, ja sogar die Leere ist ein wichtiges Zeugnis – und keine Museumshalle für den Taktstock Toscaninis oder mittelalterliche Armbrüste, so interessant sie auch sind. Was ich mit dem Réduit gekauft habe, ist das grösste, das umfassendste, das imposanteste Ausstellungsstück meiner Sammlung. Wie gross muss also das Museum sein, in das es hineinpasst?

Euphorie und Panik.

Abend wird’s über dem Land.

Darf ich eine der Konservendosen knacken?

Biografischer Hinweis

Dieser Traum müsste Bruno Stefanini wie die Erfüllung aller seiner Träume vorgekommen sein. Im Kauf des Réduits scheinen seine Visionen zu gipfeln, hier verwirklichen sich seine Leidenschaft für Militaristik, sein selbstgefasster Auftrag die westliche Kultur zu bewahren und der Plan für ein ultimatives Museum. Sein Schloss Brestenberg hatte er bereits um einen vierstöckigen, unterirdischen Bunker mit Rampeneinfahrt für seinen Panzer erweitern lassen. Hier sollte sein Museum entstehen über die Geschichte der Menschheit von den alten Ägyptern bis zu Napoleon. Doch das Réduit in seinem Besitz wäre ihm ein Super-Brestenberg geworden. Grösser noch, geschichtsträchtiger und ein grandioses Sinnbild für sein Ansinnen, die abendländische Kultur vor gesellschaftlicher Zerrüttung, dem Kommunismus oder dem Dritten Weltkrieg zu bewahren. Der Untergang des Abendlandes mochte stattfinden, doch im Bollwerk der Schweizer Alpen würde es Bestand haben. Dass ihn dieser finale Triumph zwar euphorisiert, ihm aber auch zum Super-GAU der Überforderung werden würde, scheint Bruno Stefanini noch im Traum zu realisieren.